|

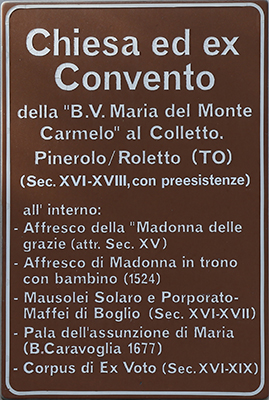

COMPLESSO DELLA CHIESA ED EX CONVENTO «B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO» AL COLLETTO

PINEROLO - ROLETTO (TO)

SEC. XVI-VIII

Pinerolo, 26 Febbraio 2021

Topònimo già testimoniato nel '300, il Colletto è conosciuto generalmente poco più che per la sua collocazione di ameno poggio panoramico dell'estrema collina pinerolese. In realtà esso ha almeno

500 anni di storia da raccontare.

Qui il 6 novembre 1493, in finibus castelaris loco dicto ad Coletum, su istanza del P. Maestro dei Carmelitani di Asti e di Francesco di Savoia, signore della Contea di Frossasco, si autorizzava l'erezione di un convento e della sua chiesa.

Sul luogo già esisteva una cappella dedicata alla Vergine, con annessa un'abitazione per il sacerdote. Questo è il poco che sappiamo del passato remoto. Qualcosa di più ci potranno dire i referti di una campagna di scavi archeologici, condotta durante recenti lavori di risanamento.

Intanto è plausibile ipotizzare che elementi della preesistenza venissero incorporati nell'edificio del neonato convento, iniziato nel 1506: così sembrano suggerire le tracce più antiche, come gli archetti ciechi che abbelliscono la sobria fronte sul piazzale, uno spezzone del primo campanile a lato della Cappella Solaro, l'acquasantiera gotica presso l'entrata principale o ancora I' affresco della Madonna delle grazie, superstite dai primi interventi di "abbellimento" a cavallo tra '500 e '600.

Il 22 aprile 1534, quasi completata la costruzione dell'intero complesso conventuale, la Chiesa veniva consacrata e dedicata, secondo la classica titolazione dell'ordine mendicante, alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Architettonicamente il tempio si caratterizza per la luminosa struttura a pianta rettangolare, con semplici giochi di volte a crocera. L'impianto originario, ancora riconoscibile sotto le innumerevoli alterazioni, è rinascimentale: lo testimoniano, ad esempio, l'importante statua di Manfredo Solaro - che, con il mausoleo dei Porporato, potrebbe costituire un raro, se non l'unico esempio nel Pinerolese di rinascimento monumentale - come anche i peducci più antichi all'attacco delle volte. Ma ben presto, e ripetutamente, l'edificio registra abbellimenti e ammodernamenti, che spiegano la sua attuale preponderante veste barocca.

Alle pareti laterali si aprono nicchie di altari barocchi con festoni floreali e gaie decorazioni. Mentre molti affreschi ancora attendono di essere liberati da coltri di scialbi e biacche, recenti interventi di restauro già permettono di ammirare una tardogotica Madonna in trono con bambino (1524), dolcissima pur nella compassata ieraticità.

L'altare maggiore, che campeggia con la sua macchina scenografica trompe-l'oeil, incornicia la raffinata pala dell'Assunzione di Maria di Bartolomeo Caravoglia (1677). L'opera, concepita originariamente come elemento di un dittico, prevedeva il completamento superiore in una più piccola pala raffigurante la Trinità che accoglie la Vergine assunta al cielo, incoronandola nella gloria del risorto. Quest'ultima tela, da poco restaurata, esce ora dall'oblio di oltre tre secoli ripromettendosi un posto di spicco nella produzione del celebre pittore piemontese.

Ai lati dell'altare si affacciano i mausolei delle famiglie dei Porporato e Maffei di Boglio. Particolarmente il trittico con i busti di Girolamo, Barbara di Annebault e del figlio Alessandro (anteriore al 1571) attira l'attenzione dello studioso della storia e dell'arte: se le indagini finora condotte non consentono tutt ora una attribuzione sicura, molti elementi portano a identificare l'autore dei busti nel celebrato scultore ducale Alessandro Ardenti, mentre la parte strutturale, notevole per la sobria eleganza del primo Cinquecento e già segnata dall'influenza michelangiolesca, sarebbe opera di uno dei più bravi fratelli Vanello.

Sopra le porticine dorate che fiancheggiano l'altare dominano le possenti statue bianche di S.Elia, il focoso profeta che l'Ordine chiama Padre e Maestro, e di S. Teresa d'Avila, la mistica riformatrice del Carmelo.

Sul lato destro la Cappella Solaro si impone come curioso polo eccentrico rispetto all'asse centrale dell'edificio. L'altare barocco di legno dorato e stucchi ( che potrebbe essere stato qui trasferito con riadattamenti dalla originaria sede dell'altare maggiore ) accoglie un affresco di Maria gratiarum mater di splendida fattura, incastonato in questa nuova sede a seguito dell'arretramento dell'abside della cappellina primordiale. Davvero molto importante doveva essere questa ancòna mariana se Manfredo Solaro, provvedendo all'ingrandimento e all'abbellimento della cappella, vi si faceva ritrarre inginocchiato "in adorazione perenne"! La formula iconografica grandiosa di questo ritratto marmoreo e la sapiente composizione delle masse, così come il cesello dei dettagli sulla sontuosa armatura, porta a confronti di prima grandezza : l'autore non dovrebbe essere lontano dalla bottega lombarda di Leone Leoni, amico e discepolo di Michelangelo e scultore di Carlo V!

All'immagine della Vergine, sicuramente anteriore al Concilio tridentino ( se non si vuole concedere al cronista locale Domenico Garola la datazione quattrocentesca ) molti pellegrini accorsero nei secoli, anonimi e anche molto celebri (una delle più antiche testimonianze riguarda la visita di Carlo II di Savoia con la moglie duchessa Beatrice di Portogallo nel 1527 "onde aver prole maschia"), riconoscendovi il carisma di importante santuario del pinerolese.

Così narra un prestigioso corpus di Ex Voto scoperto nel dicembre 1991 : un autentico tesoro nascondeva la pala dell'altare Martello (1662) : 157 ex-voto, dipinti su cartone, tavola o tela, un reperto unico per la quantità degli esemplari, relativa a un periodo ben circostritto, senza soluzione di continuità e dove, per di più, la casistica è più rara (1500-1700).

Queste opere, una volta completati gli interventi di restauro - finora è stata restituita allo stato originario poco più della metà delle tavolette - potranno essere stabilmente custodite e rese fruibili agli studiosi e a un pubblico più vasto nell'erigendo Museo di cultura religiosa: un obiettivo necessario per ricomporre in un quadro unitario tanti tasselli dispersi e per consentire di leggere nella più ampia rete di nessi e contesti un singolare documento di storia e di antropologia locale.

(scheda a cura di L. R.: aggiornam. 2013)

Foto Beppe Sacchetto

Foto Beppe Sacchetto

|